Windturbinen im Wald schaden Vögeln

Vögel sind in zweifacher Hinsicht durch Windräder betroffen:

- Zum einen können sie von den Rotorblättern erschlagen werden («Vogelschlag»).

- Zum anderen werden sie durch den Lärm der Windräder aus ihrem angestammten Lebensraum vertrieben («Vertreibung»). Dies gilt besonders für Vögel, die im Wald leben.

Vogelschlag

Betroffen sind kleine und grosse Vögel. Am höchsten ist die Gefährdung bei den Grossvögeln, etwa Rotmilane, Wanderfalken, Störche oder Kraniche, weil diese ähnlich wie Fledermäuse viele Jahre alt werden und wenige Junge haben, so dass schon ein einzelnes getötetes Tier einen grossen Verlust für die Population darstellt.

.

Je nach Vogelart ist die Gefährdung unterschiedlich. Es gibt auch Arten, die nicht gefährdet sind (Bsp. Hausspatz, Kohlmeise, Zaunkönig). Im Flug schauen Vögel nach unten, etwa auf der Suche nach Beute. So nehmen Sie die von oben heranrasenden Rotoren nicht wahr. Dazu kommt dass die Rotorspitzen Geschwindigkeiten von bis zu 390 km/h haben. So schnell kann kein Vogel reagieren.

In der Schweiz leben 205 Brutvogelarten. Zudem queren im Frühling, Sommer und Herbst Hundertausende von Zugvögeln unser Land auf der Reise zwischen dem Brut- und Überwinterungsgebiet.

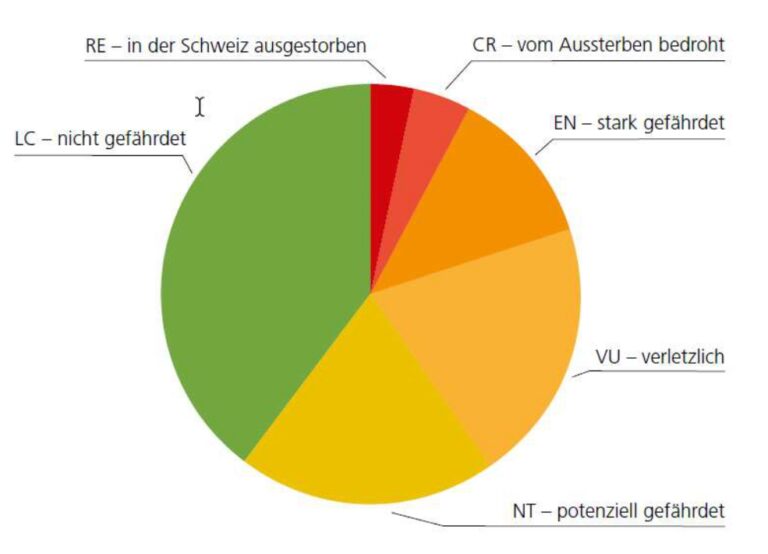

Von den Brutvögeln sind gegen 60% der Arten gefährdet oder potentiell gefährdet (sprich: nahe an der Gefährdung; nachstehende Figur: Vogelwarte):

Wenn in einem Gebiet seltene oder besonders schlaggefährdete Vogelarten wie Steinadler, Bartgeier, Wanderfalke, Baumfalke, Rotmilane oder Störche vorkommen, stellen schon einzelne Windparks ein grosses Risiko dar. Bei diesen Vogelarten sind die Gefahren für die Population kaum geringer als bei Fledermäusen. Bei Kleinvögeln, die häufig sind und sich rasch vermehren, sind die Gefahren zwar geringer. Allerdings haben die Bestände der Kleinvögel über die letzten 100 Jahre generell stark abgenommen (nicht wegen Windturbinen, sondern wegen der intensiven Landwirtschaft).

Vertreibung

Lärm kann von Vögeln:

- als Bedrohung wahrgenommen werden,

- sie ablenken und die Effizienz ihrer Aktivitäten verringern oder

- ihre Kommunikation verdecken, indem er akustische Signale (Revierrufe, Kontaktrufe, Warnrufe), auf die sie angewiesen sind, verschleiert.

Eine häufige Verhaltensreaktion auf Lärmbelastung ist das Meiden von lärmbelasteten Gebieten. Durch diese Verdrängung verringert sich ihr Lebensraum. Finden die Vögel keinen Ersatzlebensraum, können sie sich nicht fortpflanzen und ihre Populationen nehmen ab. Selbst wenn ein Vogel in einem gestörten Lebensraum bleibt, kann dies den Bruterfolge mindern. Singvögel sind vermutlich anfällig für Lärm, weil dadurch ihre Kommunikation beeinträchtigt wird (vgl. dazu, mit Hinweisen auf weitere Literatur: Lehnart et al).

.

Windturbinen verursachen Lärm. Die Höhe der Immissionen ist abhängig vom Rotordurchmesser, der Nabenhöhe, dem Modell der Turbine und dem Gelände. Näherungsweise können die folgenden Werte angegeben werden (für Rotordurchmesser 160 m und Nabenhöhe 165 m):

- Lärmimmissionen von über 55 dB näher als 220 Meter zum Mast

- Lärmimmissionen von über 50 dB näher als 450 Meter zum Mast

- Lärmimmissionen von über 45 dB näher als 800 Meter zum Mast

Zum Vergleich: Nach Anhang 6 Lärmschutzverordnung muss gegenüber Wohngebieten der Wert von 45 dB («Planungswert») eingehalten sein.

Die Vertreibung von Vögeln durch Lärm ist besonders bei Windturbinen im Wald ein Problem. Folgende wissenschaftliche Berichte liegen dazu vor (für weitere Literaturstellen sind wir dankbar):

.

Rehling et al, Wind turbines in managed forests partially displace common birds, in: Journal of Environmental Management, 2023

Die Forscher untersuchten die Auswirkungen von Windrädern auf häufige Waldvögel, indem sie Vögel in verschiedenen Abständen zu Windrädern in 24 Wäldern in Hessen, Deutschland, zählten.

.

Die Vögel wurden an fünf Punkten in einer Entfernung von 80 m, 130 m, 250 m, 450 m und 700 m von den Windrädern beobachtet. Bei 860 Punktzählungen wurden 2’231 Vögel aus 45 Arten gezählt. Die Zusammensetzung der Vogelgemeinschaften stand in engem Zusammenhang mit der Waldstruktur, der Jahreszeit und dem Rotordurchmesser.

.

Von besonderer Bedeutung ist, dass die Forscher bis zu einem Abstand von 700 m keinen Unterschied in der Vertreibungswirkung feststellten. Daraus kann geschlossen werden, dass die Vögel sehr empfindlich auf Lärm reagieren und sogar noch in 700 m vertrieben werden!

.

So nahm die Zahl der Vögel wie folgt ab:

- um 41% in monokulturellen Wäldern (Bsp. reiner Nadelwald) mit Windrädern

- um 38% in strukturarmen Wäldern mit Windrädern

- um 24% Laubwäldern mit grösseren und mehr Windrädern bzw. um 36%, wenn der Laubwald noch jung ist.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass Windkraftanlagen in bewirtschafteten Wäldern (sogar) häufige Waldvögel teilweise vertreiben. Finden die Vögel keine neuen geeigneten Lebensräume (wo?), geht ihre Population zurück.

.

Lehnardt et al, Effects of wind turbine noise on songbird behavior during nonbreeding season, in: siehe: Conservation Biology, 2024

Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen des Lärms von Windrädern auf Zugvögel. Hierzu wurde in einem Zugvogel-Rastplatz (Horesh Adulam Nature Reserve, Israel) der Lärm von Windrädern mit einem Lautsprecher simuliert. So konnte exakt der Dezibelwert von Windrädern eingestellt („simuliert“) werden.

.

Die Forscher erhoben die Singvogelgemeinschaft vor, während und nach den Lärmbehandlungen mit passiver akustischer Überwachung und Nebelnetzen. Die tägliche Anzahl der Vögel in Anwesenheit von Windradlärm verringerte sich um etwa 30% im Vergleich zu den Phasen vor und nach dem Lärm. Diese Verringerung wies ein signifikantes räumliches Muster auf; der grösste Rückgang war näher am Lautsprecher und auf seiner windabgewandten Seite zu verzeichnen, was der gemessenen Schallausbreitung entspricht.

.

Die Arbeit unterstreicht die Notwendigkeit, die Auswirkungen der Lärmbelastung auf wildlebende Arten bei der Planung von Windparks zu berücksichtigen, um eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen, ohne die bereits rückläufigen Singvogelpopulationen zu gefährden.

.

Bemerkenswert ist, dass sogar ausserhalb des Brutlebensraums noch eine Verdrängungswirkung von 30% festgestellt wurde.

.

Meng et al, Blaming the wind? The impact of wind turbine on bird biodiversity, in: Journal of Development Economics, 2025

Diese Untersuchung stammt aus in China. Die Arbeit stellt fest, dass sich der Bau von Windkraftanlagen negativ auf die biologische Vielfalt der Vögel auswirkt. Der verursachte Lebensraumverlust trägt zum Verlust der Artenvielfalt bei.

Kumulatives Risiko muss berücksichtigt werden!

Im Gesamtzusammenhang muss auch das kumulative Risiko beachtet werden, das entsteht, wenn hunderte oder tausende von Windrädern in der Schweiz aufgestellt würden. Dies gilt namentlich auch für die migrierenden Vögel, welche die Schweiz im Frühling, Sommer und Herbst durchwandern. Diese sind zudem der Vogelschlaggefahr im Ausland ausgesetzt, namentlich in Deutschland, wo vor allem im Norden viele 1’000 Turbinen drehen.

Rotmilan, Charaktervogel des Kantons Zürich – wie lange noch?

Vor allem im Schweizer Mittelland lebt heute eine weltweit einmalige Population des Rotmilans mit rund 3’500 Brutpaaren. Das war nicht immer so. 1990 waren es noch wenige Hundert. In unseren Nachbarländern ist der Rotmilan dagegen selten. In ganz Österreich etwa leben nur gerade 100 Paare des Rotmilans (in Oberösterreich). Dies hat möglicherweise damit zu tun, dass die illegale Jagd und das Ausbringen von Mäusegift in der Schweizer Landwirtschaft eher selten ist.

Der Rotmilan ist einer der Vögel, die durch Windturbinen gehäuft erschlagen werden. Würden im Schweizer Mittelland hunderte oder tausende von Windrädern erstellt, wäre dies eine ernst zu nehmende Bedrohung für den Gesamtbestand.

Der Schweizer Brutbestand ist gemäss Vogelwarte zunehmend von internationaler Bedeutung, denn in vielen Regionen Europas sind die Vorkommen des Rotmilans rückläufig. Ob dies auf Windturbinen zurückgeht oder andere Gründe hat, darüber wird gestritten. In deutschen Gebieten mit vielen Windturbinen ist ein solcher Zusammenhang aber gut belegt (vgl. Katzenberger et al, in: Publikationen). Der europäische Gesamtbestand wird auf nur 20’000 bis 25’000 Brutpaare geschätzt. Damit beherbergt die Schweiz (mit 3’500 Brutpaaren) rund 15 % des globalen Rotmilanbestandes und hat eine grosse Verantwortung für die Erhaltung dieser wundervollen Vögel.

Felduntersuchungen zum Vogelschlag in der Schweiz

Obwohl es in der Schweiz schon einige Windpärke gibt, wurden bislang nur wenige Untersuchungen zu den Vogelschlägen durchgeführt. Der Grund liegt darin, dass dies von den Behörden bislang nicht verlangt wurde und aufwändig ist, weil geschulte Fachkräfte jährlich während vielen Wochen das Gelände um die Turbinen absuchen müssen. Die Investoren stellen solche Untersuchungen aus naheliegenden Gründen nicht selbst an.

Im Wald sind solche Suchaktionen allerdings praktisch unmöglich wegen des unübersichtlichen Geländes, weil getötete Vögel in den Baumkronen hängen bleiben können oder besonders rasch von Raubtieren, namentlich Füchsen, gefressen werden.

Vogelschlag im Windpark Peuchapatte

Die erste Felduntersuchung fand 2015 im Auftrag des Bundesamts für Energie (BFE) beim Windpark Pauchapatte mit drei Turbinen (Radius: 41 m) statt. Es wurde Tötungswerte von 14 – 30 (Medianwert 21) erschlagenen Vögeln pro Turbine und Jahr ermittelt. Hochgerechnet auf moderne Turbinen mit 80 m Radius (3.8fache Rotorfläche) sind es rund 80 getötete Vögel pro Turbine und Jahr (Medianwert).

Niemand kann behaupten, dass dies für die Artenvielfalt, namentlich für Grossvögel und bereits gefährdete kleinere Vögel, irrelevant ist. Man stelle sich vor, die nunmehr geplanten 760 Turbinen in der Schweiz, würden tatsächlich erstellt. Dann muss mit 62’000 getöteten Vögeln pro Jahr gerechnet werden (80 x 760 = 61’800).

Zwar könnten die Betreiber die Turbinen während der Zeit starker Vogelaktivität (Frühlingszug: März bis Mai; Herbstzug: Juni bis November; Brut- und Jungenaufzuchtzeit: März bis August) ausschalten. Zumindest während des Vogelzugs müsste dies aber auch in der Nacht erfolgen, weil viele Vögel in der Nacht ziehen. So würden «nur» die in der Schweiz überwinternden Vögel betroffen und die Verluste wären (vielleicht?) verkraftbar. Zu solchen Einschränkungen, die rund 40 % Produktionsverlust bewirkten, gibt selbstverständlich kein Windparkinvestor sein Einverständnis.

Die meisten Investoren werden von Kantonen kontrolliert, die zugleich über die Abschaltmassnahmen entscheiden. Die Kantone stehen in einem schweren Interessenkonflikt und die Governanz ist schlecht.

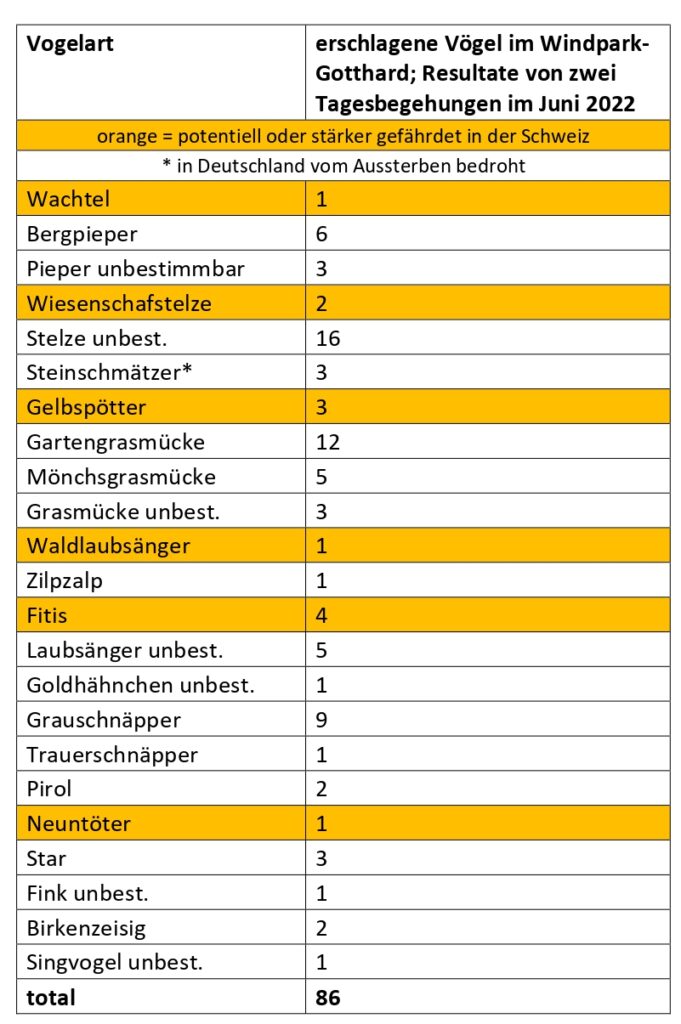

Vogelschlag im Windpark Gotthard: hoher Blutzoll

Die zweite Untersuchung fand 2022 im Windpark Gotthard mit 5 Turbinen (Radius: 46 m) statt. Obwohl diese nur zwei Tage dauerte (15. und 22. Juni 2022), weil die Betreiber keine systematischen Kontrollen durchführen, zeigte sich, dass das Ausmass des Vogelschlages furchtbar hoch ist.

Es wurden 86 erschlagene Vögel gefunden. Darunter auch seltene Arten wie der stark gefährdete Waldlaubsänger, die Wachtel und die Schafstelze. Auch zwei Exemplare des wunderbar goldenen Pirols, der uns im Frühling mit seinem melodischen Pfiff verblüfft, mussten ihr Leben lassen.

Obwohl das Vogelsterben im Windpark Gotthard nun seit längerem bekannt ist, kümmert das scheinbar weder die Investoren noch Behörden. Solche hohen Schlagopferzahlen sprechen (ebenfalls) gegen jegliche Windturbinen, die nicht während der Zeit der Vogelaktivität, also eines grossen Teils des Jahres, ausgeschaltet werden.

Wie erwähnt ist dies für Windparkinvestoren und die sie kontrollierenden Kantone aber inakzeptabel und das Problem auf diese Weise unlösbar. Nur der Verzicht auf Turbinen, wenigstens im Wald, kann helfen.

Lebensraumverlust

Noch wenig erforscht ist die ökologische Verschlechterung des Lebensraums von Waldvögeln durch die Tötung von Insekten (Nahrungsgrundlage für viele Vögel) an den Turbinen. Nach dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) werden allein in Deutschland (Ausbaustand Windenergie 2019) jährlich Milliarden von Fluginsekten (Fliegen bis 2’000 m Höhe) von Windturbinen getötet. Der totale Verlust beläuft sich auf 1’200 Tonnen pro Jahr. Die getöteten Insekten werden dem Reproduktionsprozess der Insektenpopulation sowie auch der gesamten nachfolgenden Nahrungskette entzogen. Dieses Risiko wurde nie geprüft, bevor Deutschland massiv in die Windenergie eingestiegen ist. Auch in der Schweiz wurden dazu nie Überlegungen angestellt, schon gar nicht von Bewilligungsbehörden.

Die Insektenpopulationen würden die Ausdünnung durch Windenergieanlegen möglicherweise aushalten, wenn ihnen nicht andere Faktoren wie Lebensraumverlust und Pestizide entgegenwirkten. Diese haben wohl einen grösseren Einfluss, aber die Verluste durch die Windenergie kommen nun einfach noch dazu!

Fazit

Windturbinen im Wald sind für Vögel eine grössere Gefahr als im offenen Land, weil in bewaldeten Gebieten meist eine grössere Aktivität von seltenen oder schlaggefährdeten Vogelarten besteht als in grossen, ausgeräumten Kultur- oder Siedlungslandschaften. Auch der Rotmilan legt sein Nest meist im Wald an und führt Flüge über Waldgebiet aus.

Deshalb findet die Naturwaldstiftung, dass Windturbinen zumindest in Wäldern und am Waldrand fehl am Platz sind.

Bilder von Vögeln (ausser Steinadler) : Rolf Kunz, Studio für Naturfotografie